- 网站首页

-

公司简介

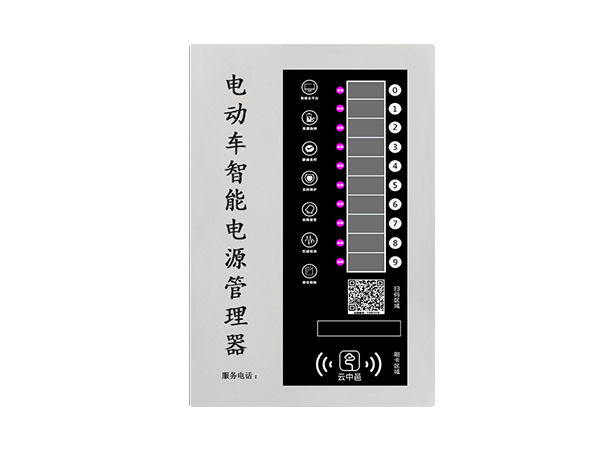

- 充电产品

电动车充电站 智能插座- 新闻问答

山东一充电站张贴“扎胎放气免责声明”?律师:理性维权勿触法律红线

时间:2025-08-04 11:06:51 点击:910 次 来源:杏彩体育官网

“充不上电的车主可以给非充电车辆放气扎胎,责任由本站负责请放心,大胆的出气!”

一张贴在德州齐河某小区充电桩上的“温馨提示”,让网友直呼“胆大包天”。当电车遇到油车占位,竟能用扎胎放气“出气”?此外,告示下方还有一行小字:“责任由本站承担”。

网传视频里,这则告示贴在山东德州某小区西北角的充电站。上面清楚写着“非充电车辆禁止停车”,紧接着就是那行引爆网络的“扎胎放气”操作指南。

网民瞬间撕裂成两派。一位电车车主留言:“油车占位两个月,充电桩形同虚设!”遭遇车位被占的愤怒清晰可见。另一派则警觉:“这真敢写?放气扎胎可是犯法的!”还有网友晒出新思路——某停车场在充电区加装道闸,只认电车车牌,彻底断了油车占位的念想。

记者拨通了充电站管理方的电话。面对质疑,对方一句“和这里有啥关系,隔着十万八千里?”便匆匆挂断。该小区所属社区居委会则表示,充电站在小区外围,归第三方“智慧停车”管理,现场找不到标语,也没接到投诉。

直到29日,该管理方接受媒体采访时称:标语确有过,现已撤下。同时提到张贴标语的原因,主要是燃油车占位,电车充不上电。此外,因停车场的硬件限制,也让其它解决方案无法落地。“装不了道闸拦油车,只能用标语喊话。”这位负责人无奈道。

“这不是温馨提示,这是教唆违法!”广东生龙律师事务所律师吴芷莹直言。我国刑法第二十九条规定,教唆他人犯罪者,按共同犯罪论处。充电站一句“责任我担”,甩不掉违法车主身上的民事赔偿,更可能让服务商自身背上行政乃至刑事责任。

“‘放气扎胎’的车主,轻则赔钱、拘留、罚款,重则构成故意毁坏财物罪,最高可判七年!”吴律师强调,若扎胎导致车辆失控事故,还可能升级为故意伤害、危害公共安全等重罪。

私力泄愤的代价,远超占位本身。法律红线之上,任何“免责声明”都苍白无力。

随着新能源汽车的普及,公共充电桩资源日益紧张,“占桩不挪车”遇“怒而放气”,冲突升级拳脚相加谁之过?湘潭县法院审理的一则案件中,占桩者与放气者双双付出代价。

2024年11月某日凌晨1时许,网约车驾驶员邓某在某公共充电桩给车辆充电。车辆充满电后,邓某并未及时驶离,而是在车内休息。此时,同样要充电的另一位网约车驾驶员曾某发现邓某车辆已满电却占用着充电桩。多次拍打车窗催促未得到邓某及时回应和移车后,曾某一时冲动,竟采取了过激行为——将邓某车辆的左前轮胎放气。

轮胎泄气的声响惊动了车内的邓某。面对爱车被损,邓某怒火中烧,未加思索便冲出车外,挥拳击打曾某头部,导致曾某受伤。后经公安机关鉴定,曾某的损伤构成轻微伤。邓某也因其殴打他人的行为,被公安机关依法处以行政拘留五日的处罚。纠纷并未因行政处罚而终结。曾某就其人身损害向湘潭县法院提起了诉讼,要求邓某赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费共计5340元。

湘潭县法院经审理认为,自然人的身体健康权受法律保护,不容侵犯。邓某在纠纷中未能保持克制,采取暴力手段殴打曾某致其受伤,是造成损害结果的直接原因,依法应当承担侵权赔偿相应的责任。此外,公共充电桩属于有限的公共资源,使用者应遵循高效利用、充满即走的原则。邓某在车辆已充满电的情况下,未及时移车,长时间占用公共充电桩资源,是引发本次纠纷的重要诱因。

曾某在发现邓某占桩后,未通过沟通协商等合理、温和的方式解决实际问题,而是采取了擅自给他人车辆轮胎放气的过激、不当行为。这种行为不仅侵犯了他人财产权,也直接激化了矛盾,对纠纷的发生和损害后果的扩大存在明显过错。

综上,法院参照湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准酌定本次纠纷造成的损失及误工费等合计3300.6元(原告主张的护理费、营养费因无证据证实不予支持),由直接实施侵害行为的邓某承担60%的赔偿相应的责任(3300.6元×60%=1980.4元);曾某因自身过错,自行承担40%的责任。该案已生效,双方均未上诉。

近年我们国家新能源车普及率逐步的提升,充电难的烦恼成为新能源车主的普遍共识。在公共充电桩有限的情况下,新能源车主应遵守使用规则和公共秩序,达成电满车走的共识,文明充电。

如遇不合理占用充电桩,应采取合法、合理途径处理问题,可通过充电站管理方、物业或相关平台做反映和投诉,寻求合法途径解决。切勿因一时之气采取过激手段(如破坏他人车辆),更不可诉诸暴力。

否则,本可能占理的“维权”行为,极易演变为违背法律规定的行为甚至犯罪,最终得不偿失。

充电焦虑下的极端标语,往往暴露出的是管理缺失的痛点。极端标语踩中的,同样也是法律红线。

当硬件受限,是否可引入更严格的违停罚款制度?能否通过智能识别技术升级管理?公共资源的合理分配,需要规则守护而非情绪宣泄。

联系我们请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您联系杏彩体育官网联系人:翟经理

电话:15838167033

联系地址:河南省洛阳市洛龙区太康东路369号恒生科技园A-23栋

城市分站: 主站

城市分站: 主站 - 充电产品

网站首页

网站首页 电话咨询

电话咨询 返回顶部

返回顶部